Weisbrod-Zürrer von 1860 – 1905

Vom Handwerk zur Industrie – Der Übergang zur Fabrik unter Emil und Theophil Zürrer

Nach dem Tod ihres Vaters Jakob Zürrer im Jahr 1870 übernahmen seine Söhne Emil und Theophil die Leitung des Familienunternehmens. Doch schon lange zuvor hatten sie begonnen, neue Wege zu gehen – technisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. In einer Zeit, in der die industrielle Revolution die Grundlagen der Arbeit neu schrieb, prägten sie mit Pioniergeist die Zürcher Seidenlandschaft.

Maschinen statt Handwebstuhl

Emil Zürrer erkannte früh das Potential mechanischer Webstühle für die Seidenverarbeitung. In England kaufte er erste Maschinen und richtete in Adliswil eine eigene Werkstatt ein. Mithilfe der Wasserkraft der Sihl und eines Technikers gelang ihm nach vier Jahren der Durchbruch: Seide konnte nun maschinell gewebt werden – ein technologischer Meilenstein.

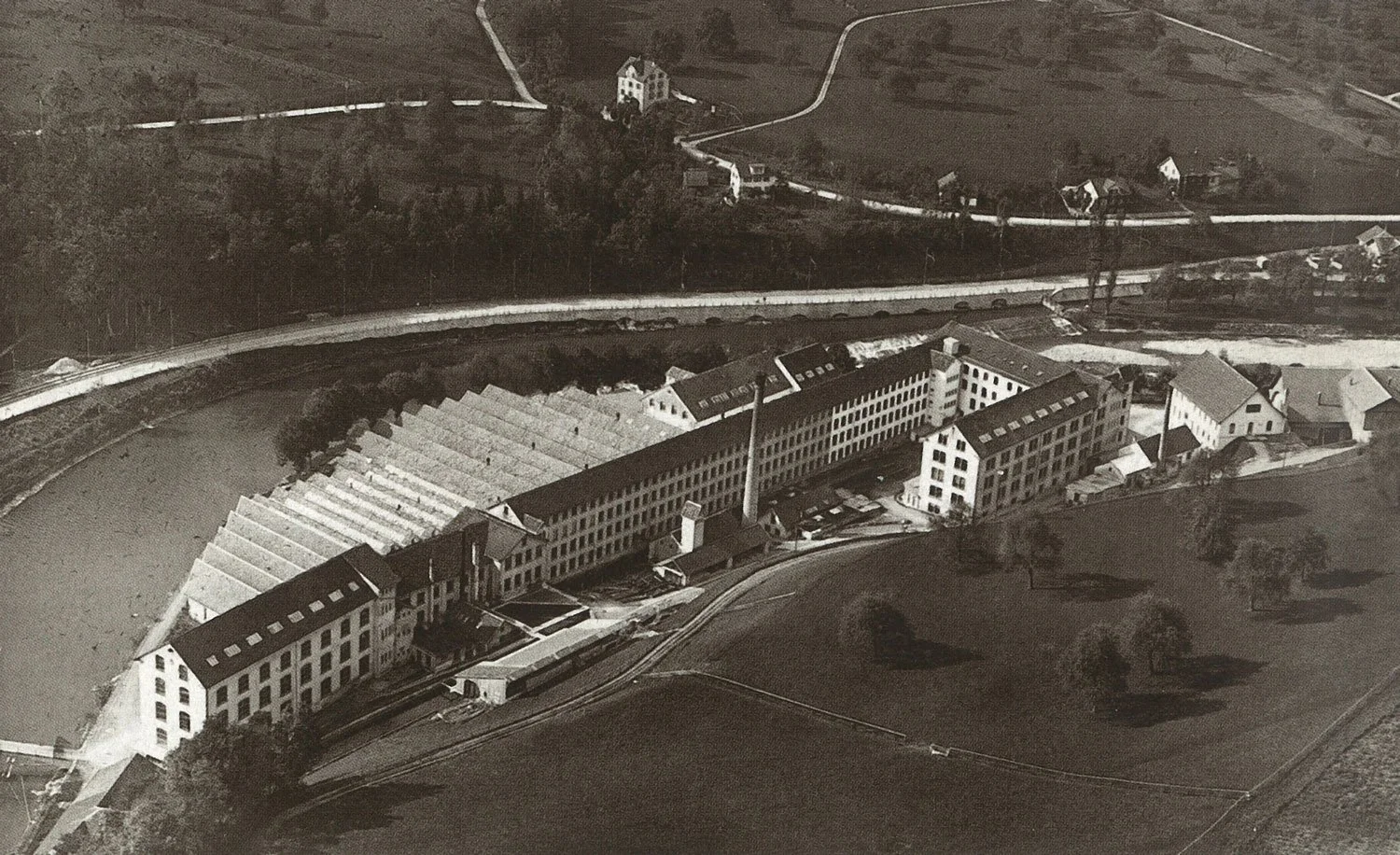

Diese Innovation überzeugte auch ihre Schwäger Robert und Alfred Schwarzenbach, erfolgreiche Seidenfabrikanten aus Thalwil. Gemeinsam gründeten sie 1860 die Mechanische Seidenweberei Adliswil (MSA) – einen Großbetrieb mit rund 1000 Webstühlen und ebenso vielen Mitarbeitenden. Die MSA entwickelte sich zu einem industriellen Zentrum, das Adliswil prägend veränderte – bis zu ihrem Ende während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren.

Internationale Seide aus Hausen

Auch in Hausen am Albis wandelte sich das Gesicht der Seidenproduktion. 1875 entstand das erste Fabrikgebäude mit Lyoner Webstühlen, später ergänzt durch moderne Maschinenhallen, angetrieben von Dampf und – ab 1893 – durch Strom aus eigener Produktion. Oberst Theophil Zürrer, technikbegeistert und zukunftsgewandt, beantragte die erste elektrische Freileitung im Kanton Zürich – ein regionales Novum, das mit Skepsis und Neugier gleichermassen aufgenommen wurde.

Neben Taffet, Faille und Gros de Naples produzierten die Zürrers bald auch Spezialstoffe wie Gros Grain noir für den amerikanischen Markt – mit bis zu 25 % Gewichtszuschlag durch Zink. Auf internationalen Ausstellungen in Wien (1873), Paris (1878) und Zürich (1883) wurden sie mehrfach ausgezeichnet. Eine besondere Spezialität: Fahnenstoffe aus Seide – bis weit ins 20. Jahrhundert stammten die meisten Vereins- und Militärfahnen der Schweiz aus der Produktion in Hausen.

Soziale Verantwortung und Unternehmergeist

Die Zürrers verstanden sich nicht nur als Unternehmer, sondern als Teil eines gesellschaftlichen Gefüges. Sie bauten Arbeiterwohnungen, gründeten eine Aktienbäckerei zur Versorgung der lokalen Bevölkerung mit günstigem Brot und engagierten sich im Militär, in der Schulpflege und in der Politik.

Die Struktur der Arbeit veränderte sich: Statt verstreuter Heimarbeit konzentrierten sich nun ganze Familien aus Hausen, Kappel und Rifferswil in der Fabrik. Dennoch blieb die Heimarbeit für Nebenprozesse wie das Ausbessern von Stoffen erhalten – ein Übergang zwischen zwei Produktionswelten.

Krisen, Kriege und kreative Antworten

Doch der Erfolg war nie selbstverständlich. Der Sezessionskrieg in den USA, der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 und ein Frosteinbruch in Italien 1876, der die Seidenpreise explodieren liess – all das zwang die Zürrers zum Umdenken. Als Grossisten ihre Bestellungen einstellten, eröffneten sie kurzerhand ein eigenes Ladengeschäft an der Zürcher Bahnhofstrasse. Von dort aus versendeten sie Stoffe nach ganz Europa und warben in deutschen Zeitungen mit dem Versprechen, „nur Pari erschwerte Seide“ anzubieten – ein Qualitätsmerkmal gegen die Konkurrenz.

Fürstin Bismarck schrieb 1877 persönlich aus Berlin, um 25 Ellen Zürrer-Stoff zu bestellen – ein Zeichen für die exzellente Reputation der Firma.

Doch der direkte Verkauf verärgerte den Handel. Zusätzlich brach eine neue Modewelle aus Paris – Wollstoffe statt Seide. Die Firma geriet ins Schlingern. Robert Schwarzenbach riet seinem Schwager gar, das Geschäft aufzugeben. Theophil Zürrer aber blieb standhaft. Er modernisierte die Webstühle, verlegte die Produktion in neue Gebäude und erwarb 1892 die Baumwoll-Zwirnerei Aeugstertal – samt Wasserrechten, mit deren Turbine er Strom für das gesamte Fabrikgelände erzeugte.

Fusion durch Heirat – Expansion durch Familie

Ein typisches Mittel der Unternehmerzeit war die strategische Heirat. Theophil junior, Sohn des Obersten, heiratete 1895 Emmy Syfrig, Tochter des Seidenfabrikanten Syfrig aus Mettmenstetten. Damit gelangte auch der dortige Betrieb in den Besitz der Zürrers – das Unternehmen wurde zur „Theophil Zürrer AG“. Diese Familienfusion erweiterte nicht nur die Produktionsbasis, sondern sicherte auch das Überleben in einer zunehmend globalisierten Branche.

Währenddessen kehrte Dr. Robert Zürrer, der älteste Sohn des Obersten, nach einem Unfall in Frankreich zurück nach Hausen. Er übernahm den elterlichen Hof und brachte damit die landwirtschaftliche und industrielle Linie der Familie wieder zusammen. Die nächsten Generationen führten beides weiter – als Bauern, Unternehmer und lokale Gestalter.